[家庭背景]

先祖

林逋祖上在晚唐五代时由福建迁入定居大里黄贤村(今奉化区裘村镇黄贤村)。逋系林氏第12世孙,故宅在奉化大脉岙口(今大茅岙)。

《黄贤林氏宗谱序》开篇:“黄贤以汉四皓夏黄公之所隐居而名也…林氏居于斯,自五代始。”林氏家族世居福建长乐县,五代时,十世祖林登云居闽,婚配赵氏育有四子,即林钘、林钏、林镮、林釴。此后四子分别由闽徙居浙东,钘居象山鸡鸣山;钏居奉化林家钹耳山;镮与釴则合居奉化黄贤大脉岙,成为黄贤村林氏之祖。"指出林逋家族世居福建长乐。

《西湖拾遗》记载:林逋的祖父名克己,曾出仕五代时吴越的钱镠王,“为通儒学士”。

1、 据涵芬楼藏版《说郛》卷二十二引(宋林洪) “先太祖(瓒)在唐以孝旌,七世祖逋寓孤山,国朝谥和靖先生。高祖卿材,曾祖之邵,祖全皆仕。”

2、《鄱公传略》记述:禄公第四世孙鄱公(公元401年)举孝廉,值桓(huán)玄反晋,公不满时政,隐居杭州万松文迪岭,夫人郑氏生二子高之、远之,其后裔林逋。

后人

一说:清施鸿保《闽杂记》载:清嘉庆二十五年林则徐任浙江杭嘉湖道,亲自主持重修杭州孤山林和靖墓及放鹤亭、巢居阁等古迹,发现一块碑记,记载林和靖确有后裔。据施鸿保分析,林和靖并非不娶,而是丧偶后不再续娶,自别家人,过着“梅妻鹤子”的隐居生活。(对照其三之读林可山西湖衣钵佐证就分析其是否婚娶未免太过草率。古有过继之说尚可理解,而林逋第七世孙林净因东渡去了日本,成为日本馒头来的创始人自有记载,而有林洪却无家谱记载。)

其二:《宋史》卷四五七:“林逋,字君复,杭州钱塘人(一说奉化黄贤人)。少孤,力学,不为章句。性恬淡好古,弗趋荣利,家贫衣食不足,晏如也。初放游江、淮间,久之归杭州,结庐西湖之孤山,二十年足不及城市。真宗闻其名,赐粟帛,诏长吏岁时劳问。薛映、李及在杭州,每造其庐,清谈终日而去。尝自为墓于其庐侧。临终为诗,有‘茂陵他日求遗稿,犹喜曾无《封禅书》’之句。既卒,州为上闻,仁宗嗟悼,赐谥和靖先生,赙粟帛。……逋不娶,无子,教兄子宥,登进士甲科。宥子大年,颇介洁自喜,英宗时,为侍御史,连被台移出治狱,拒不肯行,为中丞唐介所奏,降知蕲州,卒于官。”古人最重香火,逋或过继兄子为其后也。

其三:《山家清供》作者林洪自证:林洪,字龙发,号可山。福建泉州人。宋绍兴间进士。林逋七世孙。林洪青年时代游读于杭州,想在江浙一带跻身士林,却受到排挤打击。有一次,他谈及自己是林逋七世孙,却被那些自命学识渊博的诗翁们讥讽,甚至有人还作诗云:“和靖当年不娶妻,只留一鹤一童儿;可山认作孤山种,正是瓜皮搭李皮。”另有《闽杂记》中记载与林洪同时代的诗人施枢之《读林可山西湖衣钵诗》佐证。诗云:“梅花花下月黄昏,独自行歌掩竹门;只道梅花全属我,不知和靖有乃孙。”施枢认为,林洪自称是林和靖七世孙没有错,可是当时林洪势孤,又受到江浙士林的白眼,一直抬不起头来,流寓江淮一带二十年。林洪《山家清供·鹅黄豆生》云:“仆游江淮二十秋。”林洪善诗文书画,着有《西湖衣钵集》、《文房图赞》;收入《千家诗》的诗有《宫词》二首、《冷水亭》一首;他还常游园作画为乐。林洪对园林、饮食也颇有研究。着有《山家清供》二卷和《山家清事》一卷,常被后人引述。《山家清供》论述了闽菜的历史源流,是我国宝贵的烹饪文化遗产。《山家清事》则记述山林清雅的玩赏娱乐项目。

其四:清光绪《奉化县志》第二十卷24页林逋,从子宥。1180-1181页载:林逋, 字君复, 忠义乡黄贤人。少孤力学,不为章句,性恬淡,好古,弗趋荣利。放游江淮间后隐杭之西湖,结l庐孤山,二十年足不及城市,真宗闻其名,赐粟帛,诏长吏岁时劳问,尝自为墓于其庐侧,临终为诗,有“茂陵他日求遗稿,犹喜曾无《封禅书》”之句。卒年六十一,州为上闻,仁宗嗟悼,赐谥和靖先生。逋善行书,喜为诗,其词澄浃峭拔,多奇句。既就稿,随辄弃之。或谓:“何不录以示后世?”逋曰:“吾方晦迹林壑,且不欲以诗名一时,况后世乎!”然好事者往往窃记之,所传尚三百余篇。逋不娶,无子,教兄子宥,登进士甲科。(宋史本传参历志)

案崔应榴摊饭续谈云:十国春秋林克己,钱塘人,忠献王,时官通儒院学士,博学,善文章。宋隐士逋即其孙也,宋史亦以和靖为钱塘人。今考先生本集有将归四明等作,邑之黄贤又有各靖旧宅,故乡县志皆以先生为奉化人。诸家谓为钱塘人者殆其先世侨居钱塘而先生又庐隐孤山故耳。

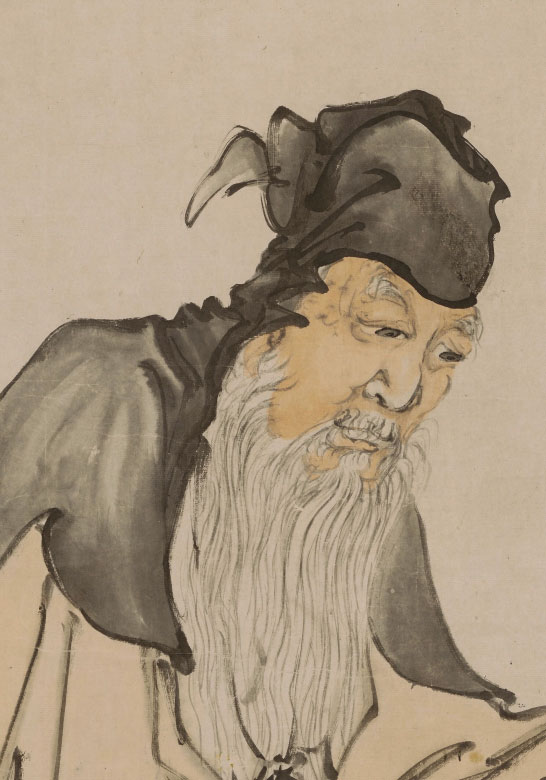

林逋(967年—1028年),字君复,后人称为和靖先生、林和靖,汉族,奉化大里黄贤村人,北宋著名隐逸诗人。

幼时刻苦好学,通晓经史百家。书载性孤高自好,喜恬淡,勿趋荣利。长大后,曾漫游江淮间,后隐居杭州西湖,结庐孤山。常驾小舟遍游西湖诸寺庙,与高僧诗友相往还。每逢客至,叫门童子纵鹤放飞,林逋见鹤必棹舟归来。作诗随就随弃,从不留存。天圣六年(1028年)卒。其侄林彰(朝散大夫)、林彬(盈州令)同至杭州,治丧尽礼。宋仁宗赐谥“和靖”。

林逋隐居西湖孤山,终生不仕不娶,惟喜植梅养鹤,自谓 “以梅为妻,以鹤为子”,人称“梅妻鹤子”。

林逋(967年—1028年),字君复,后人称为和靖先生、林和靖,汉族,奉化大里黄贤村人,北宋著名隐逸诗人。

幼时刻苦好学,通晓经史百家。书载性孤高自好,喜恬淡,勿趋荣利。长大后,曾漫游江淮间,后隐居杭州西湖,结庐孤山。常驾小舟遍游西湖诸寺庙,与高僧诗友相往还。每逢客至,叫门童子纵鹤放飞,林逋见鹤必棹舟归来。作诗随就随弃,从不留存。天圣六年(1028年)卒。其侄林彰(朝散大夫)、林彬(盈州令)同至杭州,治丧尽礼。宋仁宗赐谥“和靖”。

林逋隐居西湖孤山,终生不仕不娶,惟喜植梅养鹤,自谓 “以梅为妻,以鹤为子”,人称“梅妻鹤子”。